現場には、必ずそばにいてくれる相棒がある。

軽くて、運びやすくて、自分好みに組める。

どんな作業にも応えてくれた、それが「ペケ台」

作業台に、足場に、腰掛けに。

「こいつがいないと始まらない」

そう思わせてくれる、現場の原点。

「まずはペケ台をつくれ」

それは、受け継がれてきた現場の文化そのもの。

しかし、現場のスピードや環境は

少しずつ変わってきています。

Buildsyの伸縮作業台は、そんなペケ台を深くリスペクトしつつ、新たな第三の選択肢として誕生しました。

ー 01

ー"展示会での出会い"ー

Buildsy代表は、18年間にわたり大手運送会社で、精密機械の移設や重量物据付といった現場作業を担う職人として働いてきました。

段取り、解体、組み立て、梱包。そのすべての流れの中で、作業台として使っていたのが「ぺけ台」でした。

軽くて、頑丈で、運びやすい。自分たちの手で組んで、現場に合わせて自在に使える。

何より、求められる機動力や融通の利きやすさが備わっている。

まさに“相棒”と呼ぶにふさわしい道具でした。

独立後、ビジネスが少しずつ形になってきた頃。海外の展示会に参加したとき、今までに見たことのない脚構造の作業台に目が留まりました。

「これ、現場で使える。」

そう、直感しました。

しかしその作業台の脚は、まだまったくの無名。ネット上にも情報はほとんどなく、主要なECサイトでも類似品が少し並んでいる程度。しかも、どれも売れていない。

ニッチすぎる。正直、それが第一印象でした。

私たちのようなEC専売の事業者にとって

「市場がない商品」を取り扱うのは大きなリスクです。

通常であれば、商品化すら見送る。

売れていない=ニーズがない。

それが業界の常識です。

でも、それでもなぜか、この脚には強い魅力を感じたんです。

「だからこそ世に出ていない」

誰も見ていないなら、自分が広めればいい。

市場がないなら、作ればいい。

時間も手間もかかる。苦労もする。でも、「これは売れる」――そう信じていました。

まずは、展示会で出会ったその既製品を仕入れ、現場の反応を見てみようと考えました。

公式インスタグラムでもモニター募集の投稿を行い、まだフォロワーが一人もいないゼロの状態からスタート。それでも、全国の職人さんたちからモニター希望が50名以上集まりました。この反響を見て、改めて確信しました。

「この作業台には、確かな需要がある」

実際に使ってくださった職人さんからは

「軽いけど、しっかりしてる」

「現場でも十分いける」

「思ってたより使いやすいね」

そんな前向きな声が届きはじめ、ネット上でもポツポツと売れ始めました。

同時に、YouTubeでも紹介してくれる方を探していました。そこで出会ったのが、現役の大工YouTuber、大陶梁TVMASA&まーさん。

レビュー動画では、「Buildsy伸縮作業台」が取り上げられ、再生回数は1.9万回を突破。

この反響とインスタのモニターさんの投稿がきっかけに評判が一気に広がり、販売開始からわずかな期間で500台が売れました。

SNSや口コミの力を改めて感じたと同時に、「今、現場が求めているものはこれなんだ」と肌で感じる瞬間でした。

「これ便利だね」「手軽でいいよ」「見た目以上に頑丈だよ」――そんな声が全国から届きました。

でも――同時に、現場からの“本音”も聞こえてきたんです。

「ガタつく場所だと使いにくい」

「3×6合板を置くとサイズが気になる」

「ボード積むと作業できない」

「ベニヤを置いたときに跳ね返りがある」

「平地じゃないと安定しない」

「730って現場じゃ高いんだよ」

なんとなくはじめから分かってはいたことでした。

でも、あらためて実際の声を聞くと、それは確信に変わりました。

W1130×H730×D600

自分自身の現場の経験からも、完璧なサイズ感ではないことはわかっていました。使えるけど、何かしっくりこない。そんな正直な声が数多く届いていました。

プロの現場で、本当に求められるサイズではなかったんです。

もちろん既製品のサイズでも十分に活躍できる商品ではあります。

既製品にブランドロゴだけを貼って販売しているようなOEM商品では、ダメだ。

道具にこだわる職人さんの現場に寄り添うには、もっと本質から見直さなければいけない。

「だったら、自分で1から作るしかない」

そう決意しました。

これはただの改良ではない。“現場から逆算した設計”を、一からやり直すという挑戦です。

ー 02

―“売る”から“つくる”へ、次の挑戦―

「これは、自分で作るしかない。」

その一言から、すべてが動き始めました。展示会で見つけた作業台は、たしかに魅力的でした。けれど、実際に使ってみると「惜しい」と感じる部分がいくつもあった。それを教えてくれたのは、現場のリアルな声でした。

「あとちょっと低ければ使いやすいのに」

「3×6合板を置くと跳ね返るんだよね」

「ガタつく現場では厳しい」

“使えるけど、完璧ではない”。それが既製品の限界でした。

だったら、自分でゼロからつくるしかない。現場経験と、実際に使ってくれている職人さんたちの声をすべて設計に落とし込む。

それこそが、自分にしかできないことだと確信しました。

図面は、“理想”を形にするための第一歩でした。

「軽い」「頑丈」、そして日本の現場で求められる基準―

「3×6サイズの合板がしっかり安定して置けること」

「足元がグラつかないこと」。

今まで“当たり前”とされてきた仕様も、一度すべて見直し、細部まで徹底的に作り込みました。

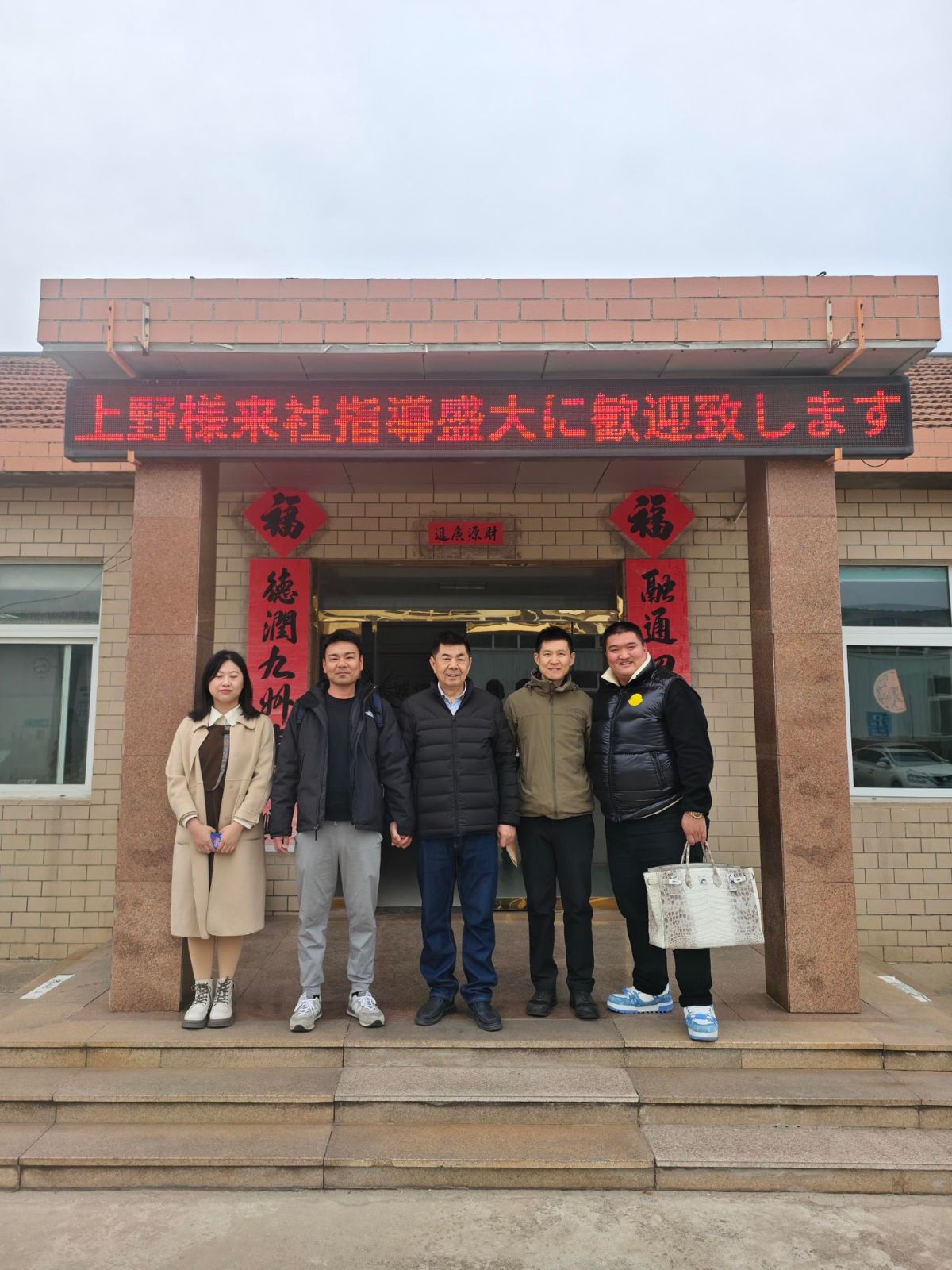

完成した図面を握りしめ、向かったのは中国

多くの製品が生まれ続ける、世界でも有数のものづくりの最前線です。

「Made in China」と聞くと、不安に感じる方もいるかもしれません。

けれど現実には、私たちの身の回りの多く「電動工具、作業着、空調服、日用品」ほとんど良いって良いほど、中国で製造されています。

大切なのは「どこで作っているか」ではなく「誰が、どんな環境で、どんな想いで作っているか」

それこそが、信頼できる道具づくりの本質だと思っています。

そしてもう一つ、重要なのが販売価格

現場で日常的に使う道具だからこそ、品質だけでなく価格とのバランスも大事です。

その両立を実現するには、中国での製造が最適だと判断しました。

中国には本当にさまざまな工場があります。

品質より納期、コストを優先する典型的な“安かろう悪かろう”の工場もあれば

国際認証を取得し、生産設備、体制を整え欧米や日本へ高品質な製品を送り出している工場も数多く存在します。

その多数の工場から、自分たちの理想をカタチにしてくれる工場を見つけるのは、簡単なことではありません。

ネットやビデオ通話だけでやりとりすることもできますが、それでは見えないことも多い。

本当に信頼できるものづくりを求めるなら、自分の目で確かめるしかない。そう考えて、私たちは現地へ足を運びました。

日本と中国の間に立ってくれる信頼できるパートナーと連携し、いくつもの工場を訪ね、何度も打ち合わせを重ねました。

サンプルを作っては修正し、現場の目線で細かくチェック。

そしてようやく「のび台」を託せる工場と出会うことができたのです。

最初はうまくいかないことばかりでした。図面通りに仕上がらない。強度、塗装にムラがある。日本人の細かい感覚が伝わらない。

でも、現場で図面を広げ、直接話せば、少しずつ伝わる。

言葉が通じなくても、想いは通じる。そう信じて、何度も足を運びました。

もちろん、簡単ではありませんでした。文化の違い、感覚のズレ、品質のバラつきひとつずつ向き合い、乗り越えてきました。

それでも妥協はしなかった。なぜなら、ただ“形にする”だけでは意味がないから。

私たちが目指しているのは、「現場で本当に信頼される道具」を届けること。

試作品が届くたびに、寸法を測り、重さを確認し、実際に現場で使ってみる。

その繰り返しです。地味で地道。でも、それが一番大事な仕事だと思っています。

自分で使いたいと思えないものを、誰かに渡すわけにはいかない。その一心で、ここまでやってきました。

そして、ついに「のび台」の初代モデルが完成しました。

3×6合板がしっかり安定するように、天板幅はW1400。

不整地でも使えるよう、最大50mmまで調整可能なアジャスターを標準装備。

アジャスト時でも耐荷重600kgをクリアする強度設計にしています。

これで商品重量は3.8kgです。

たたみやすく、積み込みやすく、持ち運びやすい。現場で使いやすい重さと構造に、徹底的にこだわりました。

脚の高さはH650。たった8cm下げただけ。でも、この“たったの8cm”が、現場では絶妙なんです。

ボードを重ねて作業しても、違和感がない。だから集中できる。

これはただの作業台じゃない。現場で、本当に使える道具です。

自分が本当に使いたいと思えるものを、自分の手でつくる。それは職人としての原点であり、今も変わらない誇りです。

「これ、本当に現場で使えるね」そう言ってもらえた瞬間、すべてが報われたと思いました。

のび台の開発に関わってアドバイスをくれた職人さん達。本当にありがとうございました。この場を借りてお礼申し上げます。

しかしながらのび台初代モデルは、あくまで出発点。現場も職人さんも進化し続けるから、道具も止まっていられません。

今では、皆様からいただいた声をもとに、サイズバリエーションは7種類にまで広がりました。

これからも、現場に本気で寄り添う道具を届け続けていきます。

ー 03

―“レジェンド”が認めた作業台―

「こんな面白い作業台が、世の中に眠っていたんだ」

あの“レジェンド大工”が唸った。

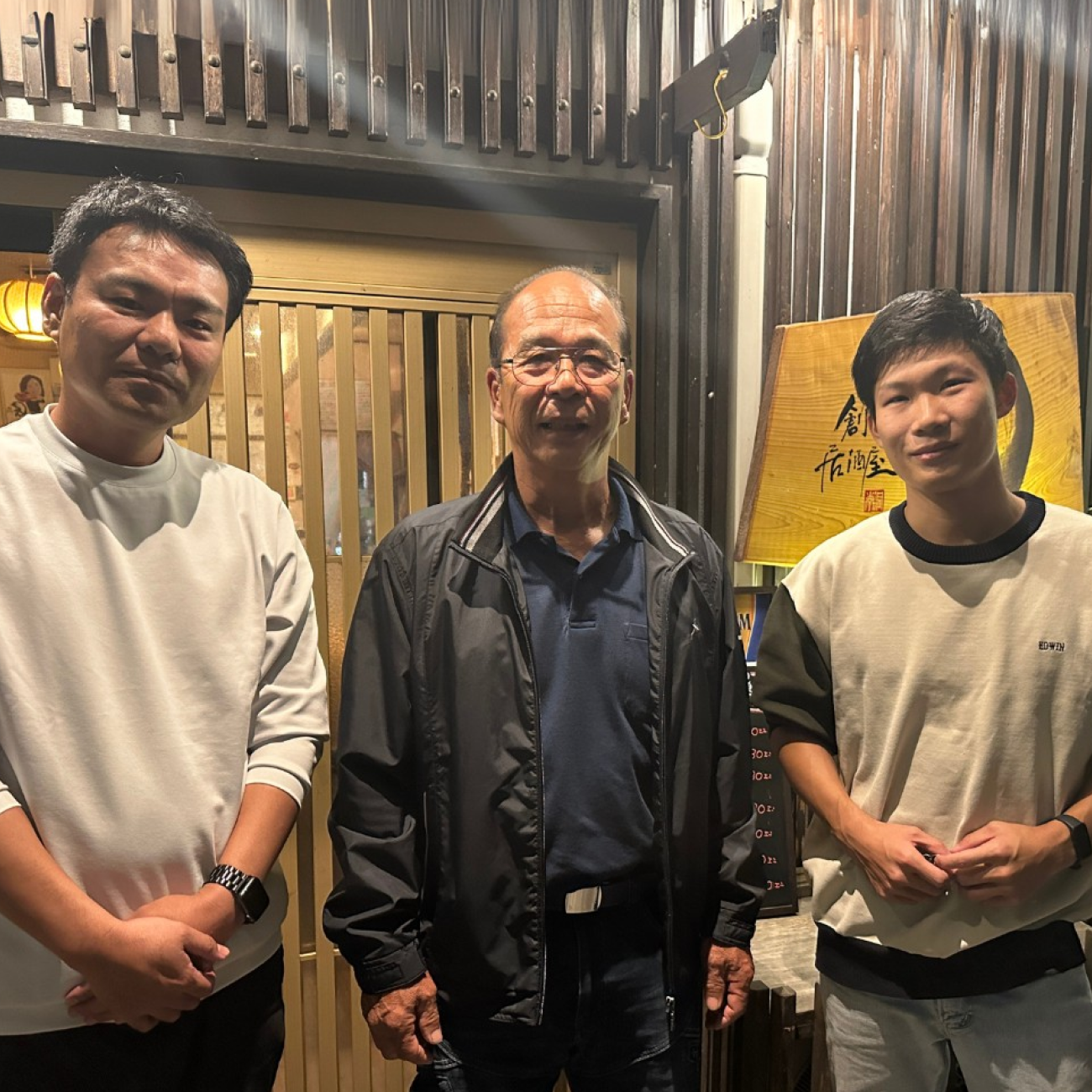

そう語ったのは、大工歴53年、二級建築士・一級技能士の「大工の正やん」。

国内外あわせて登録者数120万人を超える、日本一の大工系YouTuberとしても知られる正やんは、数えきれない現場を渡り歩いてきた“本物の現場を知る男”です。

Buildsy代表は、中国の工場で完成したばかりの試作品を手に、帰国するなりまっすぐ正やんの元へ向かいました。

「正やん、これ、ようやく形になりました」

そう言って、試作品の作業台を静かに広げました。

正やんはしばらく無言でその台を見つめ、手で触れ、揺らし、細かく確かめ・・・

そして、ゆっくりとうなずいて一言。

「これ、現場にちょうどええサイズ感やん」

「あえて低う作っとるところ、あんた、わかっとるな」

その瞬間、Buildsyは確信しました。

これはペケ台に代わる、次の現場の土台になる。

実は正やんとは、既製品が少しずつ売れ始めていた頃から連絡を取っていました。

あのとき、まだ知名度がほとんどなかったのび台を広めてくれたのは、YouTuberまーさんと、SNSでモニター協力してくれた職人さんたち。

彼らの投稿やレビューがきっかけで、販売開始からわずかのうちに500台が一気に売れました。

本当にありがたい存在で、今も継続的に支えてくれています。

ただ、正やんにお願いするのは「商品が本当に仕上がってから」と、決めていました。

それまでに協力してくださったYouTuberの皆さんや、SNSで発信してくれた職人さんたちには本当に感謝しています。

皆さんのおかげで、のび台は最初の一歩を踏み出すことができました。

だからこそ、正やんには“完成形”を見てもらいたかったんです。

誰でも手にできる既製品の段階ではなく自分の手で設計を見直し、現場の声を反映し、試作を重ねてつくり上げた“のび台”。

この唯一無二の作業台がようやく完成したタイミングで、私は正やんに託しました。

正やんは、数多くの案件が寄せられる中でも「本当に納得したものしか受けない」という信念を持っています。

何度も現場で実際に使い込み、強度や高さ、揺れ、収納性まで徹底的に確認してくれました。

そしてある日、言ってくれたんです。

「納得した。確かにいい。一緒にやろう」

その一言で、パートナーシップが本格始動。

まず最初に取り組んだのが、“正やん監修による新サイズ開発”でした。

現場で試しながら、必要な高さや幅を調整。そして、名付け親となったのも正やん。

「伸縮作業台なんて呼びにくいわ。伸びる台や、のび台やな」

現場で生まれたからこそ、現場で愛される名前になりました。

今、のび台は現場から現場へと確実に広がっています。

Instagramでは、職人さんたちの「使ってみた」投稿が次々に届いています。

「軽いのにガッチリしてる」

「高さが調整できて現場で助かる」

「ベニヤがのせやすいし、休憩にも使える」

実店舗様からも「取引できますか?」「完売しました!」「問い合わせが多くて・・・」という連絡が後を絶ちません。

現場で選ばれ、現場で認められた道具だけが持つ、静かな広がり。

のび台は、そんな“職人の現場”で選ばれ続けています。

Buildsyはこれからも、「現場に本当に必要な道具とは何か?」という問いに、真っすぐ向き合っていきます。

大工の正やん監修

国内外合わせ登録者数120万人超

日本一の大工系YouTuberとしても知られる「正やん」

53年の現場経験をもつレジェンド大工。

それが「大工の正やん」

今では国内外合わせ登録者数120万人を超える人気YouTuberとしても活躍。

今もなお現場に立ち続け、道具・作業・建物に真剣に向き合い続けています。

その一言は、現場を知る人しか出せない説得力があります。

「本当に納得できるもの以外は一切受けない」

正やんは、「人にすすめる以上、自分が納得して使えるものでないと意味がない」との信念を持っています。

実際に何度も現場で使い、のび台の使い勝手を細かく確かめたうえで、こう言ってくれました。

「納得した。確かにいい。一緒にやろう」

その言葉をきっかけに、パートナーシップが本格的に始動。

第一弾として、正やん監修による新サイズの開発がスタートしました。

現場で愛される名前

「のび台」の名付け親

「伸縮作業台なんて、呼びにくいわ。伸びる台やろ。のび台やな」

そう笑いながら名付けてくれたのが、正やんでした。

現場から生まれた名前だからこそ、現場で愛されている。

その一言が、のび台というブランドに命を吹き込んでくれました。

Buildsyはこれからも正やんとともに、

「現場に本当に必要とされる道具とは何か?」という問いに向き合い続け、

職人さんの声を一つひとつ形にしていきます。

親子の絶妙な連携

写真の右側に写っているのは

正やんの息子・啓太さん

「おとん!おとん!」の声の主です。

彼こそが、大工の正やんチャンネルを立ち上げ

今や国内外登録者合わせて120万人を超える

大人気チャンネルへと育て上げた

敏腕ディレクターです。

実は彼も、現場を知る「職人の息子」

正やんのYouTubeチャンネルでは

啓太さんが常に裏側から現場を指揮し

親子の絶妙な連携でプロの現場として成立させている

影の立役者なんです。

「のび台」現場で広がる。

Instagramでは、実際の職人さんからの「使ってみた」投稿が次々と届いています。

「軽いのにガッチリしてる」

「高さが変えられて現場で助かる」

「ベニヤものせやすいし、休憩にも使える」

実店舗様からも完売御礼のご連絡を

多数いただいております。

こうしたリアルな声が

のび台の魅力を物語っています。

誰かが仕掛けた流行ではなく

現場で選ばれ、現場で伝わっている。

それが、Buildsyの作業台「のび台」です。

選ぶだけで、現場が変わる。

選べるサイズ展開

ペケ台とともに、育ってきた。

でも今の現場には、今の道具が必要だ。

高さも、幅も、重さも。

作業に合わせて変えられる のび台 は、

これからの現場を支える、次の相棒になる。

あなたの現場に合う一台を選んでください。